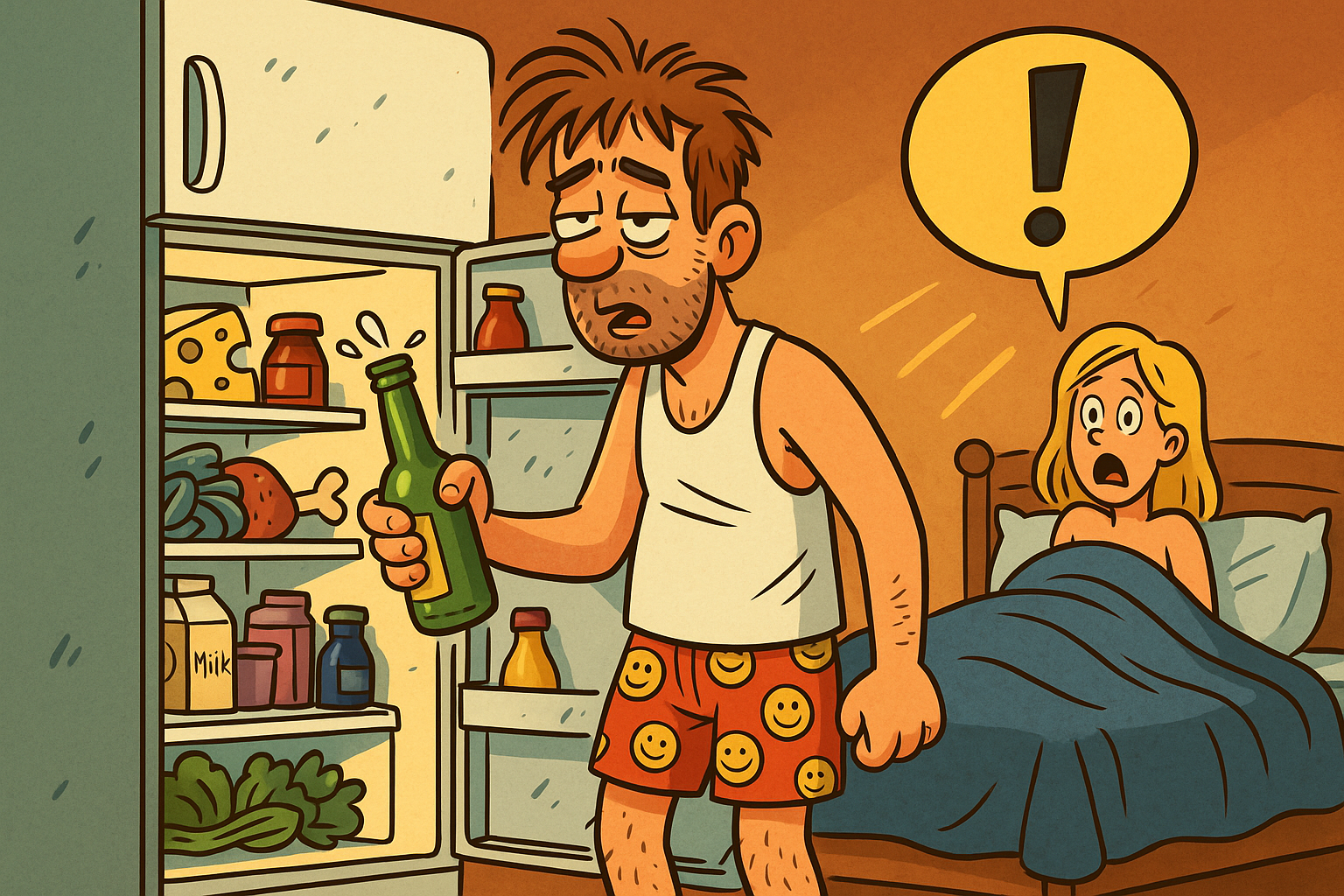

Dicen mis amigos que siempre estoy buscando una futura ex y puede que sea cierto. No sé si es por mí o es por ellas, pero lo cierto es que el hechizo suele durar bastante poco y, cuando se rompe, se lleva consigo mi paz interior, mis nervios y, algunas veces, la vajilla. Carlos se descojona de mí, —¡Vamos, chaval, a ver cuánto dura esta!— suele decirme cada vez que empiezo, ilusionado, una nueva relación. Es pura envidia. El caso es que yo pongo todo de mi parte, me esfuerzo, pero luego me relajo, me olvido del plan y todo se tuerce. Posiblemente sea eso, tanta planificación y tanto guion preparado por los de Netflix para que el romance sea un auténtico bestseller. Pero no consigo ser yo, no puedo mostrar de inicio mi verdadero rostro; ¿que por qué? Joder, porque así no ligaría ni de coña. Carlos me dice que soy idiota, que me muestre tal cual y que así, si alguna loca se tira al charco, esa puede que dure. El caso es que a mí me gustan las chicas a las que mi auténtico yo no les gustaría jamás. A ver, me explico. Me gustan las chicas que se cuidan, que tengan gusto para vestir sus espléndidos cuerpos delgados y tonificados, una bonita sonrisa enmarcada en generosos labios, largas piernas, inteligentes pero adorablemente ingenuas, alegres y un poco alocadas, pero que puedas llevarlas a cenar a casa de tu madre, en fin, complicadas. Carlos las llama sexilocas y, según él, tengo un imán para atraerlas. Por mi parte soy un gañán, sin gusto ni modales, básico total, vamos, el pretendiente que nunca quería ver una madre llegar a la cena de la mano de su hija. Así que tengo que vestir esta desvergüenza de misterio, sutileza, glamour y dinero que no tengo para hacer match con ellas. Por descontado, tengo materia prima; ese es el gancho: unos penetrantes ojos azules, infantil sonrisa de perfectos dientes blancos, mi rebelde pelo rubio de surfista californiano y una anatomía musculosa que se despliega en metro ochenta de alto por 90 kg de músculo desgarbado. Cuando ven todo eso decorado con unos vaqueros de marca, mocasines y un polo blanco con su correspondiente cocodrilo, caen rendidas, ¡qué le voy a hacer! Lo que sigue es, como decía antes, que me relajo y sale desperezándose de la cueva el oso que vive dentro de mí; normalmente va en calzoncillos rascándose los huevos hasta la nevera, se abre una cerveza y, después de vaciar la lata de un trago, exhala un terrible eructo que podría considerarse arma de destrucción masiva. Esto suele pasar en el amanecer de nuestra primera noche juntos y es el preámbulo de nuestra ruptura. Creo que voy a hacer caso a Carlos y empezar por el eructo, a ver si eso funciona mejor.